Это было сто лет тому назад. Весной 1887 года в египетских селениях Эр-Рубайят и Хавара, расположенных в районе так называемого Фаюмского (точнее — Файюмского) оазиса в Среднем Египте, местные жители, раскопавшие несколько древних захоронений — некрополей, были, надо полагать, немало удивлены, когда обнаружили в коконах обветшавших мумий портреты, писанные восковыми красками на дереве и на холсте.

Ученые полагают, что сразу после раскопки в могильники проникли грабители, а возможно — фанатики, которые то ли похитили, то ли уничтожили часть портретов, а кроме того, безнадежно перепутали бывшие при мумиях таблички с именами покойных и датами захоронений, что, разумеется, весьма затруднило начавшееся тогда же изучение фаюмских находок. Вскоре такие же портреты были обнаружены в некрополях возле Мемфиса и Фив, но, так как находки возле Фаюма первенствовали и по времени, и по значению, для всех их установилось общее наименование — «фаюмские портреты». Всего их известно около четырехсот.

В 1888 — 1893 годах выставки фаюмских портретов с громадным успехом прошли в крупнейших городах Европы и Америки. Не археологическая ценность находок в первую очередь привлекла к ним внимание публики, а яркое и неожиданное мастерство древнеегипетских портретистов, В те же годы крупнейшие египтологи России В. С. Голенищев и Б. А. Тураев сумели приобрести несколько десятков фаюмских портретов, и таким образом в нашей стране образовалась одна из лучших в мире коллекций этих уникальных произведений (ныне она хранится в ГМИИ им. А. С. Пушкина и Государственном Эрмитаже).

За сто лет фаюмский портрет изучался с различных точек зрения — археологической, исторической, эстетической, а также и религиоведческой, ибо в основе своей он имел ритуальное происхождение, восходя к религиозно-магическим учениям древних египтян. Главное из них — это учение о «ка», то есть о жизненной силе покойника, сохраняющейся в его статуе. С ХIV века до н.э. известны погребальные маски в египетских могильниках, богато украшенные росписью и позолотой. Согласно учению о «ка», маска должна была быть портретной, так как хранила энергию жизни конкретного человека; однако представление о личной индивидуальности было в Древнем Египте развито довольно слабо, и поэтому погребальная маска лишь приблизительно передавала тип покойного, не больше, и отнюдь не была портретом в собственном смысле слова.

К этой-то ритуально-магической традиции погребальной маски и примыкает непосредственно фаюмский портрет. Несомненно, возникновение его было бы немыслимо без перемен в исторических условиях Древнего Египта, веками жившего замкнутой, исторически неподвижной жизнью. В эпоху Птолемеев (IV век до н. э.) Египет попал в поле сильнейшего излучения эллинистической культуры, затем в I веке до н. э. политически возобладало влияние римлян, включивших Египет в состав Римской империи, однако культурная гегемония греков все-таки не ослабевала. Таким образом, фаюмский портрет генетически представлял собой амальгаму древнеегипетской магической традиции и, разумеется, присущей ей пластики, эллинистических и римских влияний. Античный мир и Древний Восток, основные культурные силы в средиземноморском бассейне того времени, встретившись на египетской почве, породили настоящее культурное чудо. А если говорить об его историческом значении, то оно, в частности, состоит в том, что фаюмский портрет в какой-то мере восполняет утрату образцов древнегреческой живописи, сильнее всего и сказавшейся на нем. Еще в 1912 году Б. В. Фармаковский писал, что фаюмский портрет «очевидно представляет отзвук живописи великих мастеров эллинистической эпохи. Их (портретов.- В. А.) концепция и стиль, в основах чисто эллинистические, ведут свое происхождение из эллинистического Египта, вероятнее всего, из Александрии».

Возникновение, расцвет и упадок фаюмского портрета приходятся на I — III века н. э. Более подробная хронология указывает, что хорошие (в эстетическом смысле) образцы относятся к 50 — 150 годам, средние — к 150 — 250 и плохие — ко времени, начиная с 250 года. Перед нами законченный художественный цикл, прошедший несколько фазисов и в развитии исчерпавший свои потенции. Фаюмский портрет сохранял ритуальное значение, однако мы знаем, что часто бывали случаи, когда «заупокойный» портрет писался задолго до смерти модели и, покуда модель оставалась в живых, выполнял назначение портрета в светском понимании. Имена портретируемых, как правило, не сохранились, не всегда можно установить их социальную принадлежность, зато мы видим, что мастера Фаюма с пристальным вниманием фиксировали этнический тип лица, что, вопервых, обогащает наше представление о национальной разнородности населения тогдашнего Египта, а во-вторых, неоспоримо доказывает, что идея портретного сходства была вполне освоена портретистами. Греческие юноши, римские патриции, египетские красавицы — все это как бы прообразы людей на фаюмских портретах, и все они без труда распознаются благодаря характеристической типизации письма. Мастерам Фаюма люди отнюдь не представлялись однородной массой. Так что недаром фаюмский портрет считается первым опытом живописного портрета в мировом искусстве.

Велик, должно быть, был диссонанс между спеленутой древнеегипетской мумией, воплощающей образ неподвижного пребывания, и жизнеподобным портретом, в котором запечатлена как раз быстротечность отдельной человеческой жизни, и можно представить себе, как он должен был поразить, а то и перепугать темных и суеверных египетских феллахов, первыми раскопавших некрополи Фаюма. Автор подробнейшей русской монографии о фаюмском портрете А. В. Стрелков описывал этот диссонанс чрезвычайно наглядно: «Портреты… вставлялись в бинты мумий в том месте, где находилось лицо… из небольшого отверстия среди бинтов, как из окошка, выглядывало… очень часто не фронтально ориентированное, реалистически изображенное лицо покойника. Сила впечатления от такого помещения портрета усиливалась… системой бинтов самой мумии, иератически застывшей и геометрически схематической, резко контрастировавшей с реальной трактовкой портрета…»

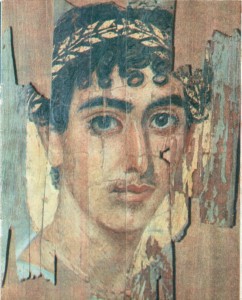

Нам остается сказать, что портрет на нашей репродукции, условно называемый «Портретом юноши в золотом венке», был написан на дереве энкаустической (то есть восковой) темперой и датируется началом II века, то есть временем расцвета фаюмского портрета. Кем был этот юноша — неизвестно, но, пожалуй, мы не очень и жалеем об этом, потому что неизвестность будит воображение, каждый, вероятно, увидит что-то свое, и мы не хотим лишать вас такого удовольствия, приводя какие-либо догадки и домыслы. Приведем лучше одно соображение общего порядка. Фаюмский портрет удивительно ясно показывает нам, что искусство не знает поступательного развития, зато на своих высотах оно и не устаревает. Когда же мы сегодня любуемся фаюмским портретом, то, кажется, почти не ощущаем разделяющей нас дистанции без малого в две тысячи лет; великое искусство доступно людям любого времени, потому что оно поистине вечно.

В. АЛЕКСЕЕВ

Журнал "Семья и школа"