В 1913 году в московском полубульварном журнальчике «Жизнь» появилась фотография — художница Наталья Гончарова старательно и осторожно тонкой кисточкой вырисовывает цветок на щеке какого-то юноши из футуристов. Фото напечатали, чтобы позабавить публику: футуристические манифестации на улицах в то время гремели по Москве. Тут же репортер ехидничал, что нравы, слава Богу, смягчаются, вместо прежних свирепых дикарей приходят новые, которые, напротив, нежничают друг с другом…

Как ни странно, сам того не желая, репортер уловил действительно важную черту в душевно-духовном (скажем так) облике русских футуристов. Эти отщепенцы и бунтари, восставшие против «толпы», против рутины общественного вкуса и этикета, в частном общении, в своем кругу были, как правило, тонкими, даже нежными людьми, образуя совсем особое братство. Наталья Сергеевна Гончарова (1881 — 1962) в течение нескольких лет была как бы душой и хранительницей этого братства, внесшей в него сильное женственное начало.

Она была из родовитой дворянской семьи. Дочь архитектора, правнучка жены Пушкина. Училась в Москве в Училище живописи, ваяния и зодчества в классе скульптора Паоло Трубецкого. Почти не сохранилось свидетельств того, о чем думала, чему верила Гончарова к тому времени, когда, в первые годы века, она познакомилась и вышла замуж за художника Ларионова. Первые живописные работы Гончаровой — в своеобразном стиле русского импрессионизма, под сильным воздействием утонченно символической, музыкальной живописи Борисова-Мусатова. Казалось, в ней мало что предвещало будущую воительницу авангарда. Разве что какая-то особая истовость в живописи, желание дойти до конца, до самой сути, понять предмет, исчерпать его и создать заново. Да еще, пожалуй, ощущение своей неразрывной связи с русской национальной традицией (иконой, лубком, православной живописью, например, Васнецова), которую она не собиралась стилизовать, но хотела обязательно продолжить. Было ясно, что в движении к своим целям она не остановится на полпути. (Из этого упорства в достижении цели, не боящегося крайних выводов, из нежелания приспосабливаться, считаться с конъюнктурой, а проще говоря, из человеческой и художнической честности и вырос — по крайней мере, психологически — русский авангард. Дело было не столько в живописи, сколько — прежде всякой живописи — в людях.)

Марина Цветаева позднее писала о ней: «Внешнее явление Гончаровой. Первое: мужественность. — Настоятельницы монастыря. — Молодой настоятельницы. — Прямота черт и взглядов, серьезность — о, не суровость! — всего облика. Человек, которому все всерьез. Почти без улыбки, но когда улыбка — прелестная… Как работает Наталья Гончарова? Во-первых, всегда, во-вторых, везде, в-третьих, все. Все темы, все размеры, все способы осуществления (масло, акварель, темпера, пастель, карандаш, цветные карандаши, уголь — что еще?), все области живописи, за все берется и каждый раз дает. Такое же явление живописи, как явление природы…»

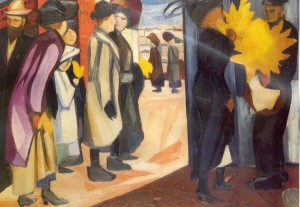

Картину, которая репродуцируется здесь, Гончарова написала на рубеже 10-х годов, на пороге своей творческой зрелости. Четкие контуры фигур, плоскостное письмо, цветущие, как на театральном заднике, деревья,- все это еще напоминает воздушный импрессионизм первых опытов, хотя, наверное, в большей степени уже предвосхищает близкое будущее, когда в ее живописи возобладает пристальная внимательность не к свету и воздуху, а к плоти и устройству вещей и, глав ное,- к их смыслу.

В огромном по объему наследии Гончаровой (к 1913 году ею было написано 768 картин, не считая бесчисленных рисунков и акварелей) большое, если не центральное место занимают евангельские сюжеты и сюжеты из мужицкого быта, трактованные в евангельском ключе. Эта отчаянная модернистка благоговела перед священной историей. А русских мужиков воспринимала, как старые славянофилы, видевшие в России — Святую Русь (на картине Гончаровой «Пирующие крестьяне», замечает исследователь, «крестьяне пьют молодое вино с торжественностью апостолов из канонических изображений «Пира в Кане Галилейской»). Она писала Богородицу с младенцем, бегство в Египет, Христа на троне, бородатых евангелистов, похожих на пахарей, гневных ангелов, мечущих камни на город, и т. д. Она словно предчувствовала апокалипсические времена, грядущую катастрофу и в душе оплакивала будущих мучеников в России. (Кстати, уже во Франции в 1917 году, провожая уезжавшего в Рос сию поэта Гумилева, она подарила ему гуашь с изображением Христа на троне и надписью внизу: «Николаю Степановичу Гумилеву на память о нашей первой встрече в Париже. Береги Вас Бог, как садовник бережет розовый куст в саду».)

Творческая эволюция Гончаровой, как и Ларионова, и других футуристов, была в те годы невероятно быстрой. Должно быть, катастрофическое время навязывало свой сумасшедший темп. В том же журнале «Жизнь» в 1913 году, давая интервью журналисту, который едва ли толком понимал ее, и поэтому формулируя нарочито резко, как бы с вызовом, что, вообще-то, ей совершенно не было свойственно, Гончарова говорила: «Я отвергаю символизм, декадентство и футуризм, пережитые мной, и с глубоким пренебрежением — отношусь к неодекадентам, усердно пристегивающим себя к футуристскому движению,- я их откровенно называю псами, воющими на луну. Мой путь с викторианцами, жаждущими создать новую жизнь, но без их чаяния Мессии, так как я сама приношу новую форму искусства и жизни… В жизни, как и в искусстве, я придерживаюсь тех форм, которые соответствуют своему внутреннему содержанию. И так как я наделяю внутренним содержанием решительно все, то мною отвергается возможное и невозможное в живописи. Я признаю рассказ, иллюстрацию, живопись идейную, философскую, я могу отправляться от чего угодно, надо только всему этому дать живописную форму».

В 1913 году Гончарова сделалась знаменитой, — ненадолго, да и слава ее была полускандальной. Вместе с Ларионовым, Маяковским, братьями Бурлюками она возглавила костюмированные манифестации кубо-футуристов в Москве, но, как сама говорит, футуризм уже пережит ею. Повинуясь логике своего художественного выбора, Ларионов пришел к беспредметной живописи. Гончарова не последовала за ним. Постепенно перед нею открывалась и все сильнее притягивала к себе область театральной живописи. Человек, объем, линия, цвет — главные элементы художественного мира Гончаровой — в театре представали в движении, в динамической соотнесенности друг с другом. Театр отвечал глубокой потребности Гончаровой преодолеть роковую статичность живописи, выйти в какое-то новое пространство.

В 1915 году Гончарова уехала с Ларионовым в Швейцарию и больше не возвращалась в Россию. По словам исследователя, Н. Гончарова старалась всмотреться «из-за дали и тьмы» в лицо оставшейся за частоколом границ России. Чем более это лицо представало ей искаженным мукой, оборачивалось «ликом дьявола и мертвеца», как говорила она о Св. Георгии, тем более светлыми и красивыми становились ее воспоминания о России. Она похоронена в Париже, на городском кладбище в районе Иври.

В. АЛЕКСЕЕВ

Журнал «Семья и школа»